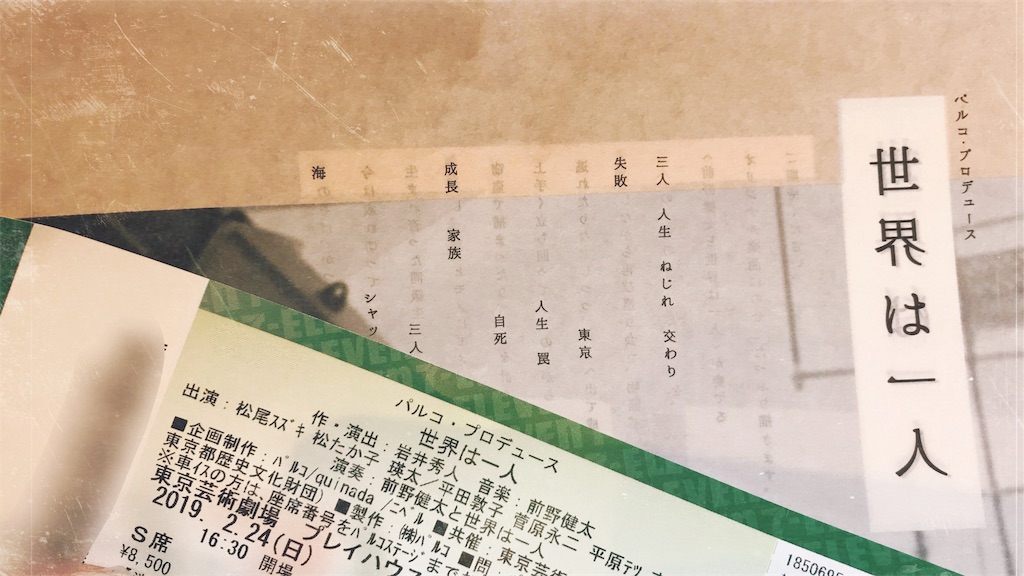

『世界は一人』東京芸術劇場 プレイハウス、初日

昨日の日曜日、楽しみにしていた『世界は一人』の初日に行ってきました。そもそもは松尾スズキさんのお芝居が好きで、お芝居に集中する松尾さん目当てで最初の興味を持った舞台なのですけど。期待値MAXで観たのに、ちっとも裏切られなかった。それだけですごい。

期待はずれだったら怖いから、いつもは期待値を下げ気味で行くんですよ、私の性格上。岩井さんの作品をちゃんと観るのははじめてだったんですけど、このお芝居はあえて期待値MAXで向かってみて、そしたら同じだけの喜びが返ってきたんですよ。それってすごくないですか?

『世界は一人』って、ざっくり、こんなお芝居

岸田戯曲賞受賞作家・岩井秀人作・演出作品「世界は一人」

松尾スズキ、松たか子、瑛太ほか、豪華俳優陣、ミュージシャン・前野健太とタッグを組み、2019年春、東京芸術劇場 プレイハウスにて、初の音楽劇を上演!

確かに音楽劇でした。でも、ストプレ観るのとそんなに変わらない感覚で音楽を受け入れているというか、音楽が鳴っているという違和感がないというか。舞台上でのシーンの切り替えも独特なのですが、それもすんなり入ってくる。

大好きな役者さんが揃っていて、音楽もいい。脚本もいい。構成もいい。好きだ好きだと言いつつ「そんなに好きじゃない箇所もある」って作品のほうが多いくらいだけど、『世界は一人』は隅から隅まで好きしかなかった。隅から隅まで、好き。

「世界は一人」初日終了… ど真ん中ストレートな好き舞台だった… 即日ブログをしたためたい… この気持ち、即日ブログにしたためたい…

— 夜日布まみと (@yahishigimamito) 2019年2月24日

そう思って書こう書こうとしていたのだけど、どうにもいつもとは勝手が違って。このブログでは毎度、初日に行ってきたらネタバレしない程度におすすめポイントを挙げながら観劇記録を残す、という感じでやってきました。でも、今回はどうもそうはいかない感じなんですよね。

役者さんの演技がよかった(めちゃくちゃよかったし、本当に。松たか子さん瑛太さんはもちろん、平田敦子さんが最の高すぎて…)とか、こういうシーンがよかった(各シーンを切り取った感想だけ集めたとしても、相当な量になりそう)とか、そういうことはいくらでも書ける気がするのだけれど、でもそれよりも先に湧き上がってくるのは作品に対する印象みたいなものたちで。

それらを放り出したまま次の観劇に行くことはできないなって、そんなふうに思ってるんです(今週末また『世界は一人』を観に行くのです)。

なので、あんまり整理することはせずに、作品の印象をとつとつと並べ書いておこうと思います。感想とも呼べない言葉の断片を。ネタバレになるのかならないのかも判別できないし、誰かに何かをオススメする内容でもないけれど、ここから先はどうぞご自身の判断でお進みください。

はじめて『世界は一人』を観ての印象

「あの作品おもしろかった?」という問いには答えが見つからない。気軽に誰かにオススメしようという気持ちにも、今のところはなれない。

吐き出したいものは、感想というものとはまるで違う何かだ。『世界は一人』を観ている私は、芝居の向こう側を観ている。この作品と出会ってしまった後は、テーマのその先にあるカタルシスなき自分の生を見つめるしかなくなる。

構成や演出は難解なのかもしれない。すべてを理解して観ていたわけではないし、振り返ってもわからないことがいくつもある。けれど、その表現方法がもたらす感触みたいなものは、とても伝わってきた気がする。

抒情詩と呼ぶにはあまりにもリアルで、ドキュメンタリーと呼ぶには自意識が過剰で、これはなんなんだろう? これはなんなんだろう? ずっと考えてしまう。そんな作品について、それでも書き残しておきたい思いや言葉が溢れてくる。

まるで記憶のような時間

『世界は一人』を観ているあいだ、誰かの記憶に似た断片が眼の前に差し出され続ける。どこまでが事実で、どこまでが誰かの記憶なのかもわからないままに。散りばめられた時系列。移ろうそれはまるで誰かの、もしかしたら私の記憶であるかのようで。

そうして見つめる舞台は、コンシャスであるとは言いがたい、ボーダーコンシャスな記憶の装置なんだと思う。モーメントの集積、いや、もしかしたら集積される前の揺らぎなのかもしれない。ほんの少しだけ揺さぶられたスノードームのように、モーメントたちが舞い上がる。舞い上がって翻り、たまたま陽の光が当たったモーメントのほんの側面を、私達は観ているのだ。

そうして差し出される記憶は上澄みの記憶。記憶の虚実は問題ではなく、光が当たっているから見えるのだ。本当の本当の本当のことは、まるで海に沈む汚泥のように、意識の底に沈殿している。泥に光は当たらない。泥を眠らせておくことだけが、前を向いて生きるために必要なこと。そんなことだって、きっとある。

沈殿した記憶はどうなっちゃうんだろう? 出会い直して生き直したと思い込んでいる男の清浄な意識の底には、きっと誰も知らない澱が静かに沈んでいるはず。故郷の砂浜に運ばれた汚泥のように、男のものだったかもしれない記憶の澱も、誰かの中に汚れた澱として沈んでいるんだろうか。汚れた泥は、故郷の街に砂浜に。故郷で引きこもる男の中に。母となった女の中に。

『世界は一人』を観るということは、まるで記憶のような時間。それが、観終わって最初に思ったことだった。この感覚はおもしろくて、とても怖いものだった。

起承転結ではない物語

この物語には結末がない。結末だけでなく起承転すべてが曖昧で、しんどさを昇華するカタルシスは用意されていない。そこにあるのは破滅の物語でもなく、再生の物語でもなく、ただそこに生きている人の物語。

それが『世界は一人』の本質(だと私が解釈しているもの)なんじゃないかなって思う。生きている限り世界は going on で、そう簡単に都合のいいエンドは訪れない。たとえ5階から飛び降りたって、目が開いちゃったら続きを生きなくちゃいけない。

「歯車が狂った」と言えるのは、とても楽なことだ。なんらかの歯車がそこにはあって、それがあるべき姿じゃなくなってしまったから、今こうなっている。そういう因果に自分の物語を預けてしまえば気が楽だから。でも、実際にはなんにも狂ってなんかいない。本当は歯車なんてものもない。何かが狂ったわけじゃないけど、今こうなんだよ。

大したことじゃなくてもつまずいた男がいた。逃げようと飛び降りたのに生きている女がいた。いろんなことがあってものらりくらりとやり過ごしている男がいた。つまずいたままだった良平、逃げようとした美子、やり過ごしてきた吾郎。自己を相対化できなかったのは良平だけなのか?

それにも答えはない。答えを置かないこと、それはカタルシスを用意しないということだ。起承転結豊かなドラスティックな物語性でなく、ただそこにある物語を、記憶を、紡ぐ。すごいなと思うのは、それをニュートラルにやってのける役者陣の力だと思う。この作品をこの役者陣にオファーした演出家の岩井さんの感性が、ひどく頼もしい。

いつかどこかで出会った居心地の悪さ

私は『世界は一人』に出てくるあの街を知らない、けれどあの街と同じ時間を知っている。かつて逃げ出したいと思った何か、その何かがフラッシュバックのように板の上に現れる感覚。

街が貯め込んだ人々の呼気がアトモスフィアとなる。街のアトモスフィアはムードとなって人々を取り囲む。人々を取り囲んだムードは人々の日々にまとわりつく。街が貯め込む人々の呼気は、そうしてまた人々の中に還る。

そうした街の息苦しさを知っている。逃げ場のなさを知っている。けれど、どこで暮らしていても振り返れば街はまだそこにあるし、私の人生も終わらない。

『世界は一人』の物語の中には、振り返ると見えるはずのものが詰まっているんだと思う。光が当たらないように沈めてきた何かが。私は五階から飛び降りたりはしなかったけど、何かと出会い直すために街を出たのかもしれない。今はまだ破滅でも再生でもない人生をそれなりに生きている。幸せになるという結論に向かって生きている。カタルシスなんてないとわかっていても、自分の生を生きている。

舞台を観ながらそれに気付いていく。板の上にはいない自分も、そのお芝居と交わっている。たった一人で、この物語と交わっている。記憶のような時間と自分の記憶が交わっていく感覚、このお芝居のおもしろさみたいなもの、怖さみたいなもは、交わる感覚の中にあるんだと思う。

舞い上がるモーメントたちに、また会いに行く

東京千穐楽までに、あと2回観に行く予定でいます。そのとき自分はどんな気持ちで『世界は一人』を観るのかな。

それを見届けたら、役者さんたちの演技のすばらしさとか好きなシーンについても、改めてまた書きたいなと思います。